| |

|

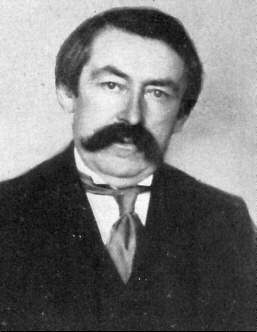

D’abord

proche du syndicalisme révolutionnaire, il

devint député socialisteen 1902. En 1904, il

quitte son poste de secrétaire général du Parti

socialiste français. Il joue un rôle important

dans le processus de laïcisation de l'État

français. C'est à Briand plus qu'à Combesque

l'on doit, en 1905, la loi de séparation des

Églises et de l'Étatet surtout sa mise en

application. Ses talents d'homme pragmatique et

de négociateur ont finalement permis une

application mesurée et un accord de fait entre

la République laïque et l'Église catholique.

Aristide Briand le 9 décembre 1905 sut avant

tout parvenir à l'achèvement d'un affrontement

violent qui avait duré presque vingt-cinq ans et

qui avait opposé deux visions de la

France : la France catholique royaliste et

la France républicaine et laïque (conflit des "deux

Frances"). En mars 1906, il se voit confier

le ministère de l'Instruction publique dans le

gouvernement du radical Sarrien. Plus encore que

celle de Milleranden 1899, cette initiative fut

très mal perçue dans les rangs socialistes qui

crièrent à la trahison. Quand Briand, devenu

ministre, brisa des grèves, H.-P. Gassier signa

une affiche désignée par le titre « Le

Jaune ». Bien que socialiste, il s'était

montré hostile sur la question du droit de

grève aux fonctionnaires et a brisé une

importante grève de cheminots. Jean Jaurès

l'apostropha : « Pas ça ou pas

vous » ajoutant que Briand, par son « jeu

de duplicité, souille et décompose

successivement tous les partis », alors que

Maurice Barrès le qualifie de « monstre de

souplesse ». Lors de la bataille de Verdun,

il fut un efficace Président du Conseil,

montrant ses capacités à faire face dans les

moments les plus difficiles. |

|

| |

Figure

de la IIIe République, Briand a en

effet été tour à tour ministre des Affaires

étrangères et ministre de l'Intérieur. Plus de

vingt fois ministre, cet avocat était réputé

pour son éloquence et sa capacité de

persuasion. Il va même tenter d'obtenir, comme

ministre de la justice, l'abolition de la peine

de mort. Personnage phare pendant l'entre-deux

guerres, avec son rival Raymond Poincaré, il a

également été président du Conseil —

chef du gouvernement — à onze reprises.

C'est surtout à son action de ministre des

Affaires étrangères qu'Aristide Briand doit sa

renommée. Partisan de la politique de paix et de

collaboration internationale (accords de Locarno),

coauteur du pacte Briand-Kellogg qui mettait « la

guerre hors la loi (...) arrière les fusils,

arrière les mitrailleuses et les canons ». Le Prix Nobel de la paix lui fut

décerné en 1926, ainsi qu'à son homologue

allemand Gustav Stresemann, en reconnaissance de

ses efforts pour l'établissement d'une paix

durable résultant de négociations librement

consenties.

Président du Conseil, il

prononce au nom du gouvernement français et en

accord avec son homologue allemand Stresemann, un

projet d'union européenne lors d'un discours à

l'Assemblée générale de la Société des

Nations le 7 septembre 1929. L'Assemblée lui

donne mandat pour présenter un Mémorandum sur

l'organisation d'un régime d'union fédérale

européenne (rédigé par Alexis Léger) qui ne

fut pas retenu.

Quittant le socialisme, il est

pour les socialistes un « renégat »,

un « traître ». Pour les

monarchistes de l'Action française, il est

l'incarnation de la « démocrasouille »républicaine ;

pour Léon Daudet, il est un « voyou de

passage », une « fille publique, avec

ses ruses, sa veulerie, son ignorance, sa

sentimentalité banale et son souple

avachissement ». Sa politique de

rapprochement et de réconciliation avec l'Allemagne

lui est reprochée. Mais l'opinion française,

majoritairement pacifique, l'approuve et

l'acclame comme « pèlerin et apôtre de la

paix », pensant que cette politique de paix

a des chances de réussir. Mais il semble que

Briand ait lui-même des doutes quant à la

paix : « La paix, j'y travaille, mais

je n'en suis pas le maître. S'il y a la guerre,

il faut être prêt. » Son successeur

trouva un irréel petit magot de 23 millions de

francs-or, « mois par mois, économisé sur

les fonds spéciaux. »

Le grand reproche qui a été

fait à Briand, particulièrement à

l'extrême-droite, serait d’avoir défendu

inlassablement une paix "impossible" à

construire durablement à son époque, d'avoir

tenté de « rendre la guerre

hors-la-loi », d'avoir défendu le

pacifisme.

D'autres personnalités ont

partagé les positions pacifistes de Briand,

même après l'arrivée au pouvoir d'Hitler

(Briand est mort avant), et le réarmement de

l'Allemagne : Léon Blumau moment de Munich

exprime son « lâche soulagement », Marcel

Déat clame qu'il ne veut pas « mourir pour

Dantzig ». L'opinion publique française

les suit : Édouard Daladier, signataire des

accords de Munich, reçoit un triomphe à sa

descente d'avion, alors qu'il pensait que la

foule était là pour le lyncher.

Les diplomates français,

notamment Alexis Léger (nom de plume: Saint John

Perse), secrétaire général du ministère des

affaires étrangères jusqu'en 1940 et ancien

collaborateur de Briand, ont jusqu'au bout voulu

croire possible une politique d'arbitrage et de

désarmement menant à une réconciliation, voire

à la naissance d'une fédération européenne.

|

|